そのフォーム、本当に「送ってもらえる」設計ですか?

あなたのホームページに訪れたユーザーが「問い合わせをしよう」と思った瞬間、それは大きなチャンスです。すでに関心があり、何らかのアクションを起こす直前まで来ているのです。

しかし、そこでユーザーが離脱してしまう――

その原因の多くは「お問い合わせフォームの使いづらさ」にあります。

実は、フォームの入力体験を改善するだけで、問い合わせ数が大幅に増えるケースは多くの企業で見られています。逆に言えば、せっかくの見込み顧客をフォームの“使いにくさ”で失ってしまっているかもしれないのです。

この記事では、Webサイトのコンバージョンに直結する「お問い合わせフォーム」の改善ポイントを、8つのステップに分けてチェックリスト形式で解説します。

- どんな入力項目を減らすべきか

- ユーザーのストレスを減らす工夫とは

- モバイル対応はどこまでやるべきか

- スパム対策をしつつ、安心感も出すには?

- フォーム改善の成果をどうやって測るか

このような疑問に答えながら、今日からすぐに実行できる具体的なアクションも紹介します。

小さな改善でも、大きな成果につながるのがフォーム改善の世界。あなたのビジネスに直結する貴重なチャンスを逃さないために、ぜひ最後までご覧ください。

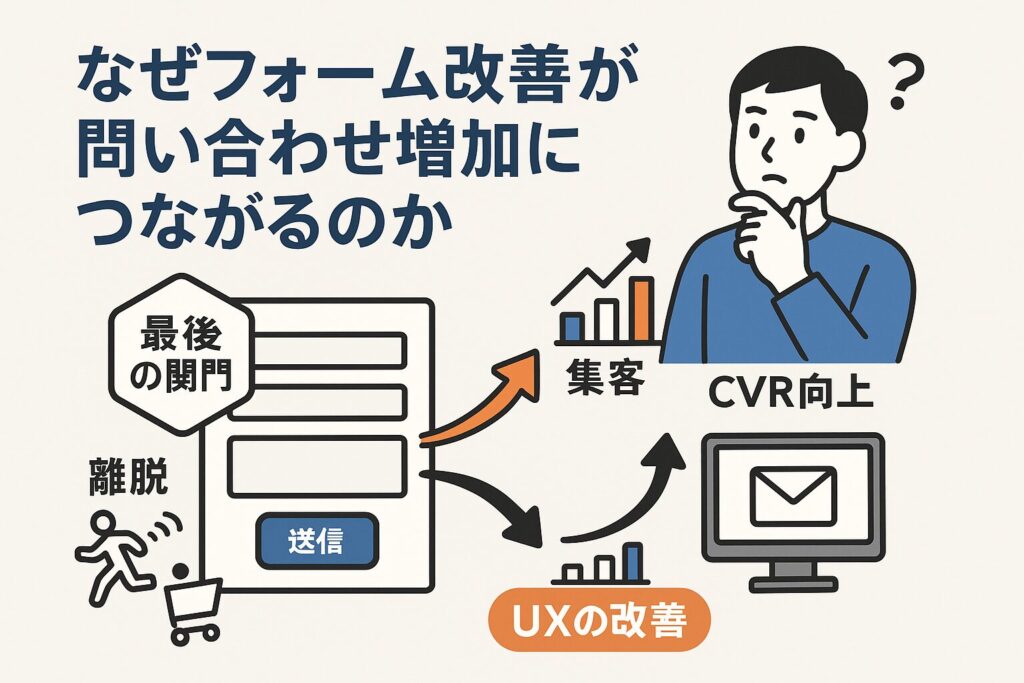

第1章:なぜフォーム改善が問い合わせ増加につながるのか

1.1 フォームは「最後の関門」である理由

多くの人がWebサイトにアクセスする目的は情報収集ですが、最終的に「問い合わせ」「申し込み」「購入」などの行動に至ってこそ、ビジネス成果が生まれます。

その中で、「お問い合わせフォーム」はユーザーが実際にコンタクトを取る最終ステップ=“最後の関門”です。

いくら魅力的なサービスを紹介しても、

いくら検索上位を取っても、

いくら広告でアクセスを集めても、

フォームで離脱されてしまえば、すべてが水の泡です。

特に最近のユーザーは忙しく、スマホで手軽に操作できないと、すぐにページを閉じてしまいます。つまり、フォームの使いやすさ=コンバージョン率(CVR)の鍵を握っているのです。

1.2 離脱が起こる典型的なパターン

フォームでの離脱が起こる原因は様々ですが、以下のようなポイントが頻出です:

- 入力項目が多すぎて面倒になる

- どの項目が必須なのか分からない

- スマホで操作しにくい

- エラーメッセージがわかりにくい

- 入力中に誤ってページがリロードされた

- 「送信してもちゃんと届くのか?」という不安

これらはすべて「ちょっとしたストレス」の積み重ねによって起こるものです。逆に言えば、これらを1つずつ改善していけば、問い合わせ数を自然に伸ばすことができるということでもあります。

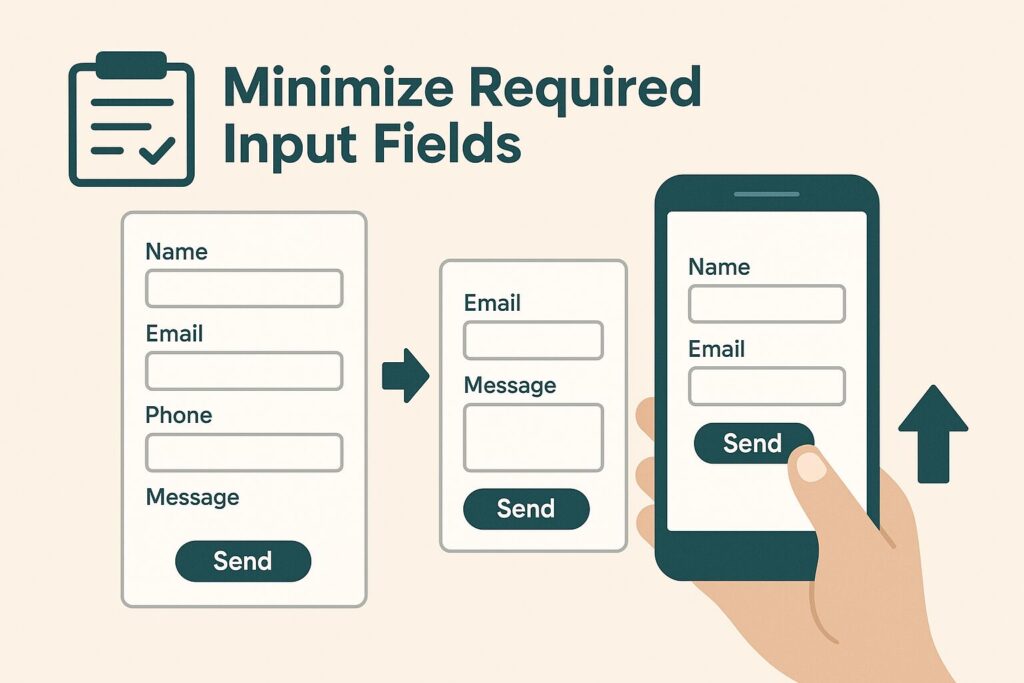

第2章:【必須】入力項目を最小化する

2.1 必須・任意を明確に

お問い合わせフォームを開いた瞬間に、ずらりと並ぶ入力項目――

ユーザーはそれだけで「うっ」と身構えてしまいます。特に、すべての項目が必須に見えるような設計は、問い合わせのハードルを一気に上げてしまいます。

そのため、まず重要なのは「本当に必要な情報だけに絞る」ことです。

たとえば、以下のような項目があるとしましょう:

- 名前(姓・名)

- フリガナ

- メールアドレス

- 電話番号

- 郵便番号

- 住所

- 問い合わせ内容

- ご利用状況(初めてか/利用中か など)

これらすべてを「必須」にしてしまうと、ユーザーの負担はかなり大きくなります。

最低限必要なのは、「名前」「メールアドレス」「お問い合わせ本文」の3つ程度。それ以外は、任意にするか、問い合わせ対応の中でヒアリングする方法を取りましょう。

また、必須項目と任意項目を明確に視覚的に区別する(例:「*」マークなど)ことも重要です。曖昧な表示では、ユーザーが途中で混乱し、入力途中で離脱する原因となります。

2.2 項目数を削る際の判断基準

フォームの入力項目を減らすには、「目的から逆算する」発想が欠かせません。

つまり、「このフォームで何をゴールにするか」を考え、それに必要な情報だけに絞ることです。

例:

- 目的が「問い合わせ受付」なら、後ほどメールや電話で詳細を聞けば良い → 名前・連絡先・問い合わせ内容だけで十分

- 目的が「資料請求」なら、送付先(住所)が必要 → 郵便番号・住所は必要だが、電話番号は任意でも良い

また、マーケティング担当者が「ユーザーの属性をできるだけ多く知りたい」と思ってフォームを複雑にしがちですが、ユーザーの利便性を犠牲にしてまで情報を集めることは、結果的にコンバージョンを下げることになりかねません。

実際の改善例

あるBtoB企業では、フォームから「会社名」「部署名」「電話番号」などを削除し、「名前・メールアドレス・お問い合わせ内容」のみに変更したところ、問い合わせ送信率が約1.8倍に増加したという事例もあります。

フォームはあくまで接点を作るためのツール。最初の一歩のハードルを下げることが、成果につながる第一歩なのです。

第3章:ユーザーの“入力ストレス”を軽減する工夫

3.1 プレースホルダー・入力例の活用

ユーザーがフォームに情報を入力する際、「ここには何を書けばいいの?」という迷いがあると、それだけで心理的ストレスになります。

そこで有効なのが、プレースホルダー(入力欄に薄く表示されるサンプル文字)や、入力例の表示です。

例:

- 名前:山田 太郎

- メールアドレス:example@example.com

- 電話番号:000-0000-0000

このように「形式」を示すことで、ユーザーは迷わず入力でき、無用なエラーや入力ミスを防ぐことができます。

ただし、プレースホルダーは入力を始めると消えてしまうため、重要な補足説明は入力欄の外に常時表示するのが理想です。特に企業向けフォームでは、「※半角英数字でご入力ください」「※ハイフン不要」など、ミスを防ぐ注意書きが役立ちます。

3.2 補助入力(自動住所入力など)

フォーム体験を改善するもう一つの強力な手段が、入力補助機能の導入です。

最も代表的なのが、郵便番号入力 → 住所自動入力の仕組みです。ユーザーが郵便番号を入力すれば、都道府県や市区町村を自動で補完してくれるため、手入力の手間を大幅に削減できます。

他にも、以下のような補助機能が有効です:

- メールアドレスのドメイン候補表示(@以降の自動補完)

- 電話番号や日付の自動フォーマット(ハイフン自動挿入など)

- 郵便番号や住所入力時のオートキャピタライズ抑制(英語フォームで有効)

こうした機能を実装することで、ユーザーは「ラクに正確に」入力でき、途中離脱のリスクを大きく減らせます。

3.3 リアルタイムエラーチェック/バリデーション

ユーザーがフォームを「送信」したあとに、「入力内容にエラーがあります」と言われるのは非常にストレスです。特にスマホユーザーの場合、どの項目がエラーなのか探すのも一苦労。

そこで重要なのが、リアルタイムでのバリデーション(エラーチェック)です。

- メールアドレスが@を含んでいなければ、入力中に即警告

- 電話番号が数字でなければその場でエラー表示

- 必須項目が未入力なら、フォーカスアウト時にアラート

こうしたリアルタイムチェックを導入することで、ユーザーの手戻りを防ぎ、スムーズな送信につながります。

ユーザーの気持ちに立った設計を

入力のしやすさは、単なる「デザイン」ではなくユーザーとの信頼構築に関わる体験です。

「なんだかこのフォーム、使いやすいな」

そんな小さな感触の積み重ねが、問い合わせ率を左右します。

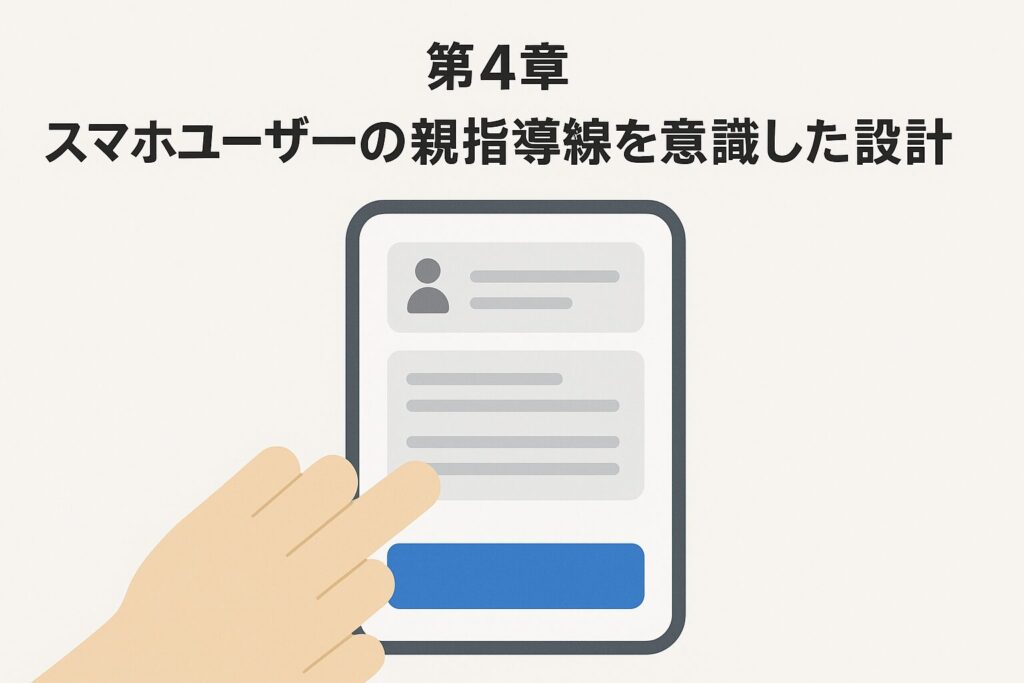

第4章:スマホユーザーの親指導線を意識した設計

4.1 ボタンサイズ・タップ可能領域の最適化

スマホでフォームを操作する際、ユーザーはほぼ親指一本で全ての操作を行います。つまり、親指の届きやすさ・押しやすさを前提にした設計が不可欠です。

特に重要なのが、以下の2点です:

- ボタンや入力欄のサイズを十分に確保すること

→ Googleは、推奨タップ領域を「最小48×48px」としています。 - 要素同士の間隔を空け、誤タップを防ぐこと

→ 送信ボタンとキャンセルボタンが近すぎるなどの設計は、致命的なユーザー体験の低下を招きます。

スマホユーザーがストレスなく使えるフォームは、タップミスが少なく、指を動かす範囲が最小限に抑えられているものです。

4.2 単一縦スクロール形式のレイアウト

スマホにおいては、縦スクロールが基本の動きです。にもかかわらず、フォームを左右に分割してしまうと、親指での操作がしにくくなり、ユーザーは迷いやすくなります。

理想は、1カラム(1列)で縦に並んだ入力項目構成。以下のような特徴があります:

- 視線と指の動きが一致するためスムーズ

- 上から順に入力していけばOKという「安心感」

- 項目の抜けや漏れにも気づきやすい

さらに、フォーム全体が1画面に収まらなくてもOK。むしろ「長さ」はそこまで問題ではなく、どれだけスムーズに流れるか=操作体験の質が重視されます。

4.3 電話番号リンク化・最適なキーボード表示

スマホならではのUX向上策として、次の2つも効果的です:

■ 電話番号のリンク化

「すぐに電話したい」というユーザー向けに、電話番号をタップ可能なリンク(tel:リンク)にしておくと便利です。

→ 特に緊急性のあるサービス業(例:修理・予約受付など)では効果大。

■ キーボードの最適化

フォームの各入力欄に応じて、表示されるキーボードを変えるだけでも、入力体験は大きく向上します。

- メールアドレス欄:

type="email"(@や.が使いやすくなる) - 電話番号欄:

type="tel"(数字キーボードが開く) - 数値入力欄:

inputmode="numeric"(数字専用のテンキー表示)

このような細かい工夫が、スマホでの入力ストレスを劇的に下げ、フォーム離脱率の改善につながるのです。

第5章:セキュリティ&スパム対策を忘れない

5.1 reCAPTCHA・簡易チェック方式

お問い合わせフォームには、どうしてもスパム投稿や自動ボットによる攻撃がつきものです。

これらを防がなければ、無駄な対応コストが増えるだけでなく、サーバーへの負荷や情報漏洩のリスクも発生します。

その対策として最も一般的なのが、Googleが提供する「reCAPTCHA(リキャプチャ)」の導入です。

代表的な形式:

- 「私はロボットではありません」にチェック(v2)

- 完全に非表示で動作するタイプ(v3)

v3ではユーザーの行動パターンをAIが解析してスパムかどうかを判定するため、ユーザーにとっては一切負担がかからず、UXを損なわないという利点があります。

また、簡易的な方法としては以下も有効です:

- 隠しフィールド(honeypot)を使う

→ 人間には見えず、ボットだけが自動入力してしまうフィールドを設置し、入力があればスパムと判断。 - 簡単な計算問題(例:「3+5=?」)などの質問を入れる

→ 海外ユーザー向けやreCAPTCHAに懸念のあるケースで有効。

5.2 ユーザーにとって負担にならない実装

スパム対策に注力しすぎるあまり、ユーザーにとっての煩わしさが増すフォームになってしまっては本末転倒です。

例えば、以下のような体験は避けるべきです:

- 読みにくい歪んだ英数字を入力させる旧式CAPTCHA

- 難解な画像選択クイズ(信号機・横断歩道など)

- 複数ステップで送信確認を求めるダブルチェック

スパム対策は、ユーザーの心理的ハードルを最小限にしながら、しっかり機能する方法を選ぶことが理想です。

その意味でも、v3 reCAPTCHA や honeypot方式は現代的なバランス型の解決策と言えるでしょう。

5.3 SSL/通信暗号化の徹底

意外と見落とされがちですが、フォームを安全に運用するうえで最も基本的なことの一つが、SSL(HTTPS化)による通信の暗号化です。

- フォームに入力された個人情報(名前・メールアドレスなど)は、暗号化せず送信すると第三者に傍受される可能性があります。

- SSL証明書が未設定の場合、Google Chromeなどのブラウザでは「このサイトは安全ではありません」と警告が表示され、フォームの信頼性が大きく損なわれます。

SSL対応はサーバー側の設定ですが、HTTPS化されたフォームURLを使っているかは必ず確認しましょう。

SSLが設定されていない場合、いくらフォームの中身を改善しても「信頼されないフォーム」になってしまうのです。

第6章:自動返信メールで信頼感を与える

6.1 受付完了メールに入れるべき内容

フォームを送信したあと、何の反応もないままだと、ユーザーはこう思ってしまいます:

「ちゃんと送信されたのかな?」

「本当に届いている?見てもらえる?」

「詐欺サイトだったらどうしよう…」

こうした不安や疑念を払拭するのが、自動返信メールの役割です。

ユーザーが送信後すぐに「受付完了のお知らせ」を受け取ることで、安心感・信頼感・ブランドへの好印象が一気に高まります。

では、どのような内容を盛り込めば良いのでしょうか? 以下が基本構成です:

自動返信メールの基本構成:

- 件名:「【○○株式会社】お問い合わせ受付完了のお知らせ」

- 宛名:「○○様」

- あいさつ:「この度はお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。」

- 受付日時:「受付日時:2025年10月6日 14:30」

- 返信の目安:「通常、2営業日以内にご返信させていただきます。」

- お問い合わせ内容(控え):「下記の内容でお問い合わせを承りました。」

- 担当者名 or 部署名:「○○部 担当:山田」

- 署名:「会社名・連絡先・WebサイトURL など」

とくに重要なのは「返信の目安」と「お問い合わせ内容の控え」です。

この2つがあるだけで、ユーザーは“きちんと届いた感覚”を持てるようになります。

6.2 メール文面例・テンプレートのポイント

以下は、自動返信メールの例文です。自社のトーンに合わせて調整して使えます:

件名:【○○株式会社】お問い合わせ受付完了のお知らせ

本文:

○○様

この度は弊社Webサイトよりお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。

以下の内容で受付を承りました。

--------------------------------------------------

【受付日時】:2025年10月6日 14:30

【返信目安】:通常2営業日以内にご返信いたします。

--------------------------------------------------

【お問い合わせ内容】

(ここにフォームで送信された内容を差し込み)

※本メールは自動送信です。

ご返信をいただいても対応できかねますので、ご了承ください。

===================

○○株式会社

カスタマーサポート担当:山田

TEL:00-0000-0000

Email:support@example.com

Web:https://www.example.com

===================

自動返信は“おもてなし”の第一歩

多くの企業では、「自動返信メールは機械的な通知」と捉えがちですが、ユーザーから見れば最初の“人間的な接点”です。

- 無機質すぎると冷たく感じる

- 返信までに時間がかかると不安になる

- 内容が曖昧だと信頼性が下がる

そのため、自動返信メールは単なる通知ではなく、おもてなしの姿勢を示す第一歩と考えるべきです。

丁寧でわかりやすいメールを返すだけで、問い合わせ後の離脱(キャンセル)を防ぎ、成約率にも好影響をもたらします。

第7章:フォーム改善の効果を“数字”で確認する

7.1 送信率(アクセス → 送信数)を測る

お問い合わせフォームの改善を行った際、その効果が出ているかどうかを“体感”だけで判断するのは非常に危険です。

施策の効果を正確に評価するには、数値での可視化=定量的な計測が欠かせません。

最も基本的な指標が、送信率(コンバージョン率)です。

送信率の算出方法:

送信率(CVR)= フォーム送信数 ÷ フォームページへのアクセス数 × 100

たとえば、月間アクセスが1,000で、そのうち50件が送信された場合、CVRは5%です。

改善後にこれが70件に増えれば、CVRは7%、改善率は40%ということになります。

Googleアナリティクス(GA4)やヒートマップツール(Clarity・Mouseflowなど)を活用すると、より詳細なユーザー行動の把握も可能になります。

7.2 A/Bテスト・比較検証の進め方

フォーム改善の効果を明確にするためには、複数パターンを同時に比較する「A/Bテスト」も有効です。

A/Bテストでよく比較される要素:

- 項目数(簡易版 vs 詳細版)

- デザイン(シンプル vs 装飾あり)

- ボタン文言(「送信」vs「無料で相談する」)

- プレースホルダーの有無

- 自動補完の有無

Google Optimizeなどのツールを使えば、異なるフォームをランダムに表示し、成果を比較することが可能です。

※Google Optimizeは2023年で終了したため、現在はVWOやAB Tastyなどの代替サービスを利用します。

A/Bテストは「なんとなく良さそう」という感覚ではなく、“実際にどちらが成果につながるか”を数値で判断できる非常に強力な手法です。

7.3 長期運用と改善サイクル

フォーム改善は「一度やったら終わり」ではなく、定期的に検証と調整を繰り返す“改善サイクル”の構築が鍵になります。

改善サイクルのステップ:

- 現状のデータを分析

- 仮説を立てて改善を実施

- データを比較して効果を検証

- 成果が出た施策を定着化/拡張

- 再び課題を発見 → ①へ戻る

このサイクルを継続することで、小さな改善の積み重ねが大きな成果へとつながるのです。

「現場の感覚だけで運用しているフォーム」と「データに基づいて継続改善しているフォーム」では、半年後・1年後には圧倒的な差が生まれます。

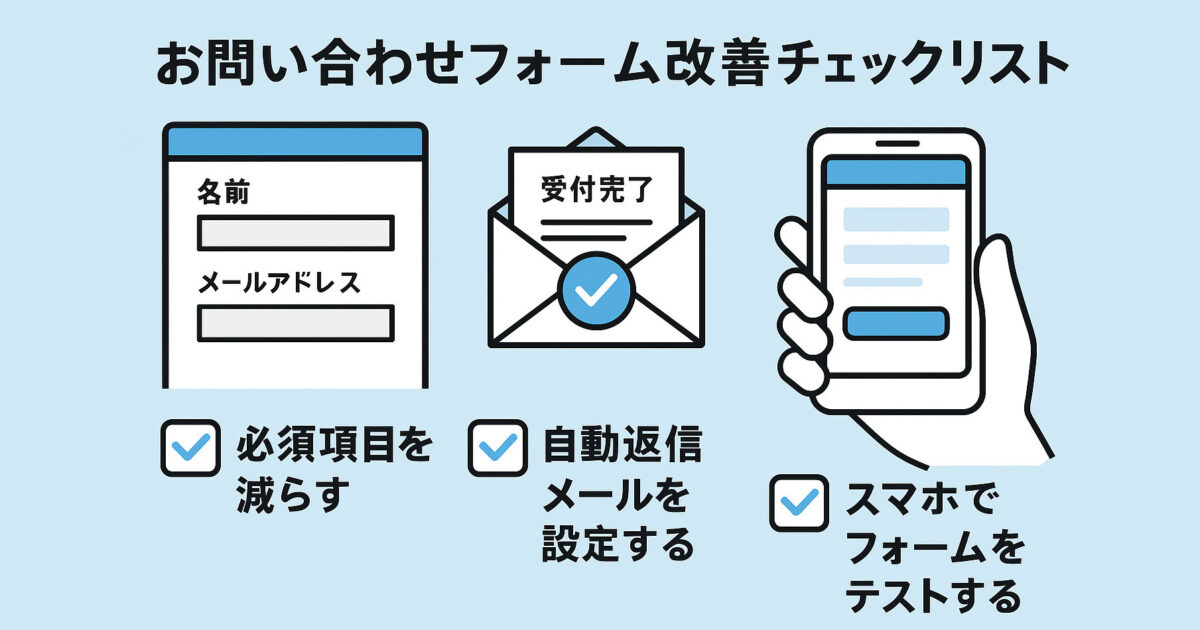

第8章:今日からできる3つの改善アクション

ここまで、フォーム改善の全体像を8章にわたって解説してきましたが、最後に、すぐにでも実践できる小さなアクションを3つご紹介します。

「改善には手間がかかる」「全部やるのは大変」と思っている方でも、この3つを実行するだけで大きな変化を感じられるはずです。

8.1 必須項目を減らす

まずは、入力項目を見直して“本当に必要な情報”だけに絞りましょう。

たとえば、以下のような項目がある場合:

- 名前

- フリガナ

- 会社名

- メールアドレス

- 電話番号

- お問い合わせ内容

このうち、「フリガナ」「会社名」「電話番号」は本当に必要でしょうか?

一度送信された後に確認しても遅くはありません。最低限、「名前」「メールアドレス」「お問い合わせ内容」だけでもフォームは成立します。

入力項目を減らすことは、ユーザーの離脱を防ぎ、送信率を向上させる最短ルートです。

8.2 自動返信メールを設定する

次に、自動返信メールの導入(または改善)です。

- 送信直後に「受付完了メール」を返す

- 内容には「送信日時」「返信の目安」「お問い合わせ内容の控え」を含める

- 宛名や挨拶も丁寧に記述する

これだけで、問い合わせ後の不安を取り除き、企業に対する信頼感が一気に向上します。

特にBtoBの商談やBtoCの予約フォームなど、問い合わせ後の“無反応”が機会損失につながる業種では必須の施策です。

8.3 スマホでフォームを実際にテストする

最後にぜひ行ってほしいのが、自分のスマホで実際にフォームを入力・送信してみること。

以下の点をチェックしてみてください:

- 入力欄やボタンのサイズは指で押しやすいか?

- スクロール操作に違和感はないか?

- キーボードは適切な種類が表示されているか?

- 誤って戻るボタンを押すと入力内容が消えないか?

このような“利用者目線でのリアルな体験”こそが、改善の原点です。

どれだけ設計通りでも、実際に使いにくければ意味がありません。

スマホでのテストは、誰でも今日から始められる改善の第一歩です。

まとめ:チェックリストでフォーム改善を加速しよう!

最後に、これまでの内容を簡単に振り返りましょう。

🔍 この記事で学んだ主なポイント

- フォームは「最後の関門」。UX次第で問い合わせ数が激変する

- 入力項目は最小限にし、ストレスを減らすことがCVRアップの鍵

- スマホユーザーへの最適化は、親指導線・表示サイズに注目

- セキュリティは万全にしつつ、ユーザーに負担をかけない設計が大切

- 自動返信メールで信頼感を醸成

- 改善の成果は、数値で計測&検証して回す

- 小さな改善でも、大きな成果に直結する

✅ 今すぐできる3つのアクション

- 入力項目を減らして、送信ハードルを下げる

- 自動返信メールを設計し、安心感を与える

- スマホでフォームを実際に試してみる

お問い合わせがもっと来るフォームを目指して

「フォーム改善=難しい」と思っていた方も、一つずつ着実に取り組むことで、確実に成果が見えてきます。

ぜひこの記事を“チェックリスト”として活用し、今あるフォームを進化させてください。

そして、「フォームを変えただけで問い合わせが倍に!」そんな成功事例の一員になることを目指しましょう。